北宋初,除皇甫谧的《黄帝针灸甲乙经》一书外,还有《黄帝明堂偃侧人形图》等一类针灸明堂书流传于世。但是,由于年代久远,其中图形描绘及文字叙述都有不少的错误和欠确之处存在。为了改变上述在针灸学上之混乱状况,皇帝诏“命百工以修政令,敕太医以谨方技”,要求首先纠正针灸书中之舛(chuǎn)谬,以便针灸医家有所遵循。

王惟一像

王惟一(约987-1067),又名惟德,宋代著名针灸学家,曾任翰林医官院医官、殿中省尚药奉御等医药要职。他对古医书中之有关针灸理论、技术、明堂图经等有着深入的研究。奉诏后,他通过对人体解剖、腧穴位置、经络走行、针灸主治等方面竭心精意地深入的考察,系统总结了历代医学家对针灸穴位、主治等反复实践的丰富经验,删节迷信之说,增加古今治验,撰成《铜人腧穴针灸图经》3卷。宋仁宗看后认为“经书训诂虽精,而学者执之多失”,指出“传心岂如会目,著辞不若案行”,于是“复令创铸铜人为式,内分脏腑,旁注溪谷,井荥所会,孔穴所安,窍而达中,刻题于侧,使观者烂然而有第,疑者涣然而冰释”。王惟一又设计铸造针灸铜人两具,大小与人体相当,于公元1027年铸成,由翰林医官院上于宋仁宗,一置翰林医官院,一置大相国寺仁济殿中。

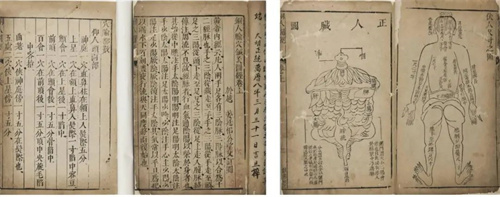

铜人腧穴图(明•万历)

王惟一铸造的铜人是我国在普及和推广针灸医学,并使之经络穴位规范化方面最早的针灸铜人。根据文献记载,该铜人体同成年男性,躯体外壳可以拆卸,胸腹腔能够打开,腔内五脏六腑可见,而且位置、形态、大小比例也比较正,体表则精刻人体14条经络循行路线,各条经络之穴位悉备,并各注明穴位名称,尺寸比例正确,各与体腔相通。

针灸铜人是我国针灸医学教学最早而且是最珍贵的教学模型。根据文献记载:考试医学生时,体表涂腊,使穴位、经络被覆盖之后,诸孔穴也因此而被黄腊所堵塞,再向体腔内注入水银(一说注入水),令被试者针刺,若取穴刺之有误,则针不能入;如果取穴正确无误,则针从孔穴刺入体腔内,水或水银即可从拔针后之针眼中射出。自此,大大方便了针灸教学,从而对统一穴位和促进针灸学术的发展,发挥了巨大的作用。

针灸铜人(清•乾隆)

随后,元代至元年间(1264-1294),宋针灸铜人被移至北京。公元1265年,曾请尼伯尔匠人阿尼哥对针灸铜人进行修整。明代正统八年(1443),明英宗朱祁镇见铜人之孔穴经络已昏暗难辨,曾组织金工范铜仿作。从此之后,就难以寻找宋代针灸铜人踪影的文献记录了。本世纪70年代,中国中医研究院中国医史文献研究所与南京医学院,曾考证历史资料,用电解铜复原宋针灸铜人,现收藏该研究所中国医史博物馆。

国礼版针灸铜人原模等比缩小

王惟一《新铸铜人腧穴针灸图经》书成后,即由翰林医官院刊刻印行,由政府颁赐于各州。除铸造铜人外,还将《新铸铜人腧穴针灸图经》的经络腧穴图刻于石碑,立于大相国寺仁济殿,如此既可作为法定标准,学习之教具,而且可以避免传抄之误。本世纪60年代,北京出土的针灸腧穴经络图残碑,很似宋代石刻,或为元代与铜人同时运至北京。